代表作品有《自画像图轴》《寿图轴》《红河谷》《听闻残雪话春曲》《围与不围》《无根的神韵》《太极》《四季》系列组画等。《吉祥贵寿》《写松》《秋风吹下红雨来》等为中国美术馆收藏。

他是第一个由联合国主办个人画展并收藏其作品的中国画家(2001年)。他创作的旨在推动21世纪中国与世界交流的名为“阳光与和谐的梦想”的行为艺术(1997年-2001年),遍布亚洲、欧洲、美洲的1700多家图书馆、博物馆和美术馆,是迄今为止参与者最多、涉及面最广的国际性大型行为艺术,也是由个人推动的最大规模的民间文化交流活动。

日前,徐冬冬来到绍兴。他游览了大禹陵,书法圣地兰亭,越王殿等,又在古城的街巷漫步,一路兴致勃勃,谈他在中西方文化会通上的感悟,谈中国需要新型文化,谈绍兴人文精神对他的影响。那天游览大佛寺后他在微信朋友圈中饱含深情地写下:“新昌大佛寺,从小就知道的地方……回到母亲的故乡,感悟外公清来先生的事迹……”

一连喝下8杯绍兴黄酒

“这次主要为看外公的故居而来。”徐冬冬一说到外公,语气饱含敬仰之情。

徐冬冬的外公徐诵明(1890-1991)字轼游,别号清来,是中国近代教育先驱、中国病理学的奠基人。他出生于新昌县城关镇一户贫寒的塾师家庭,5岁入读私塾,13岁考中秀才。1904年,这位天才少年离开故乡,考入浙江高等学堂预科(浙江大学前身),是早期的同盟会员,从事革命活动。后热心于教育救国,先后担任北平大学、西安临时大学(西北联合大学前身)、同济大学等5所大学的校长,创办了北平大学医学院附属医院(北京大学医学院第一附属医院前身),这是中国人自己办的真正意义上的第一所西医医院。

早些时候,定居北京的徐冬冬听说外公的故居面临拆迁,便匆匆赶来,参观了故居,同时与有关部门进行了沟通,希望保留这座清代建筑风格的小型台门。“我知道绍兴正在实施名人回归工程。如果能够善待每一位乡贤的故居,我相信,一定会促成更多在外名人的回归。”

在这里,徐冬冬受到了有关部门的热情接待,更受到了一些好友的高规格宴请,感于这般盛情,在到达绍兴当天的晚宴上,徐冬冬向在座好友一一敬酒,竟一连喝下八杯绍兴黄酒,连呼“好酒!”

而绍兴历史文化的“醉人”在他眼里更是胜于陈年佳酿,滔滔不绝地谈绍兴一些名人对他的影响,“绍兴的人文精神时刻鼓励着我”。

徐冬冬在兰亭

徐冬冬在兰亭

“士的精神”与“永和雅集”

徐冬冬的绘画既是传统的,又是现代的,画面既有色彩明丽的,看得出受林风眠的影响;也有墨色苍凉的,有八大山人的基调。最重要的是,中西方文化在他心里会通后创造了新型中国绘画——抽象绘画,“我的抽象绘画最终是想启发人们,中国要建立新的逻辑思维方式,给‘天人合一’观念注入新的生命力,从而超越别人的文化”。

徐冬冬把自己40多年的绘画人生归结为三个阶段:14岁至25岁为意象绘画,系传统中国绘画时期;25岁至35岁为印象绘画时期,是中西方文化会通的产物;35岁至今的近三十年,为抽象绘画时期。由此可见,他的画首先是从中国传统起步的。

“中国画讲究师法造化,与西方文化追求的自然之美如出一辙。当然,中国画里更讲‘师心源’,求‘神韵’。这个‘传神’就明确了中国画的写形是为了达到传神的目的。”

东晋画家顾恺之的“传神论”对徐冬冬影响至深。为了观看顾恺之所绘的《女史箴图》,他特地跑到伦敦不列颠博物馆连看了三天,细细地体会那“传神”二字。

“这个道理,在我十四五岁的时候隐隐约约地感受到了。”那时候,他每天一早带着两个馒头跑到故宫去临古画,一画就是一整天,中午就啃那两个馒头,后来他与故宫工作人员混熟了,有人给他买了故宫食堂的饭票,中午吃上了热气腾腾的饭菜。就这样,差不多画了一年,有一天,他突然发现古画在眼前生动起来,倪云林、八大山人、唐伯虎等等全从画中浮现出来,“与我的灵魂相会了!”好长时间,他都处于一种恍惚之中,他一下子领悟了许多,古画向他透露了先贤们是如何了解和观察自然界的,如何探求人类与宇宙之间的关系,他体会到画画不是目的,向道才是根本;它是一个由技入道、追求无知己知的过程。“梦中似可授,梦醒事已成。”

徐冬冬说,他从意象到印象到抽象的一路探索,受到王阳明心学的影响,“画家到了用心灵创造意境,已经是非常高的水平了,但心灵还是有善有恶,心一动就分出高下,王阳明‘无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。’教会我更深层次的探索,那就是心灵的扬善去恶这一节。”他说,自己的抽象绘画,不是从笔墨、构图上,而是从中国哲学中来的,是一种中国化的绘画语言和意境。“从这个角度思考,才有了中西方文化的会通。”

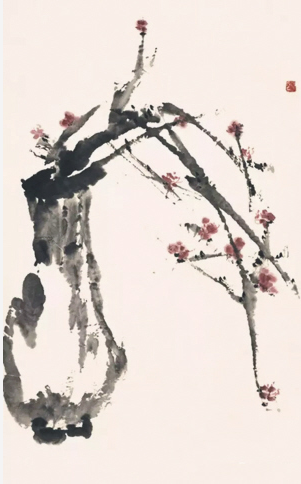

《吉祥贵寿图》(中国美术馆收藏)

“苦藤”原来从“青藤”中来

徐冬冬认为,如今一些从事绘画的人墨守陈规,重视技艺的传承而忽略了对道的参悟,从而游离了本源,“实际上,中国绘画的本质就是对生命的看法,也就是说只有贴近生命的本质,才能领悟绘画的根源。”

徐冬冬一直在说“士的精神,太重要了!”,他所说的即是“文以载道”的士大夫精神。

在兰亭景区的曲水之畔,徐冬冬坐了下来,对着溪中的流水凝神良久。在兰亭书法博物馆,在42贤士绘本前静观有时,慨然相告:永和九年的那场雅集,不是为风雅而集会,而是为了“悟道”,参悟天地人的道,这就是士的精神,在轻松的形式下涌动着一种沉重的思考,以及忧国忧民的情怀,“对我们来说,需要从传统文化中承传的也正是这样的精神。”“搞绘画的,要想笔墨升华,我的体会是要牢牢贴在中国人看自然这一条线上。”

“明清两代有两位奇人对我影响颇大。其中一位就是徐渭,号青藤,是一位真正的狂人,其一生怀才不遇、牢骚满腹、苍凉无限。1991年国家文化部和中国美协在南京博物院举办我的十省市巡回画展(第二站),我有幸在该院内看到徐渭的水墨长卷《杂花图》。观后,藏者问我作何感想,我哑然无语,心里只是流泪。我字取‘苦藤’便取自其意,以示对徐渭的尊敬。”这份敬意,还体现在他的《偶题》:“画天画地画翻覆,画浓画淡画有无。而今吾不从人法,未知青藤意何如。”

“一杯清茶,一卷经书,一盘残棋,藏山卧水,做一介布衣是我人生之追求。”徐冬冬的心灵总在入世出世中游动,为此,他曾隐居10年。

《听闻残雪话春曲》

“以后有机会,还想为绍兴做事”

记者在不经意中发现,从上世纪80年代以来,绍兴的一些重大活动中,都活跃着徐冬冬的身影。

在兰亭景区的墨华亭,站在过道上的他样子很酷:白短裤,蓝体恤外随便套件黑西装,头顶草帽。我们给他拍照的时候调笑:有一种牛仔的风度。他自嘲:这不像学国学的吧!

他还感慨:一转眼几十年过去了!那时,我还在这里写过字呢!原来,上世纪80年代,他带了一批知名书法家前来参加书法节活动,开笔以后,徐冬冬被主办单位邀请“留下墨宝”。

据了解,徐冬冬曾经为绍兴的公祭大禹陵典礼、兰亭书法节等重大节会以及柯桥的商贸活动,从北京邀请了一批又一批的政界要人、艺术界名流,增加了这些活动的份量与档次。另外,在为绍兴引进一些重大项目上,他也发挥了许多穿针引线的作用。

徐冬冬说:我做的这些不值一谈。不过,以后有机会,我还想为绍兴做点事。

(图片由受访者提供)