| “孔乙己”名字怎么来的? |

| 据说与民国这个“来县长”有关 |

| 2018年10月01日 08:32:26 |

| 来源:绍兴网-绍兴晚报 |

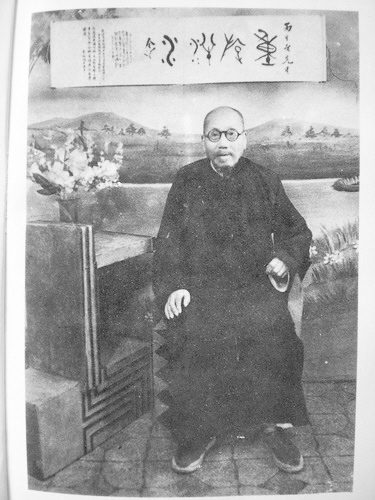

被人戏称为“做官赔钱,不善敛财”的来县长。(照片为档案资料) 民国时期,浙江萧山人来裕恂曾担任绍兴县县长,虽然只有短短6个月,却留下了不少足迹。来裕恂与鲁迅同为留日学友,《鲁迅日记》有4处提到过他,鲁迅小说里“孔乙己”这个名字的来源,据说也与他有关。 “做官赔钱,不善敛财” 来裕恂(1873-1962),字雨生,号匏园,浙江萧山长河镇人。1890年,求学杭州诂经精舍,受业于经学大师俞樾,后任教于杭州崇文书院、紫阳书院和浙江大学前身求是书院。光绪二十九年(1903年),来裕恂受新思潮影响,东渡日本,就读弘文书院师范科,获文学士学位,并考察日本各类学校的教育状况。次年,应聘为日本横滨中华学校教务长。不久回国,应蔡元培之约加入光复会。1911年任萧山劝学所所长。民国初年,辗转担任萧山、绍兴、开化、余杭等县教育或民政科长,任教于杭州甲种女子职业学堂、葫芦岛航警学校。 民国十六年(1927年)6月,来裕恂经浙江省民政厅厅长马叙伦推荐,出任绍兴县县长。任职仅6个月,便因不满官场黑暗愤而辞官,转而从事教育工作。那么,这位任期短暂的县长为何与当时的官场格格不入呢? 原来,来裕恂初到绍兴县府报到,根据惯例,庶务科长要为新县长筹办做寿,这本是向地方绅商“打抽丰”的最好理由,不承想这位县太爷却以生日已过的大实话相拒,让经办人自讨没趣。当时,军阀间战争时胜时败,乱兵频繁过境,都要向县政府索取“军饷”,但县政府无力支付,县署职员便建议来县长让商会出面敛取钱财,经手自肥,但来裕恂坚决不允,反把自己历年来的工薪、稿费等私储拿出来应付局面,最终财力无法支撑,不得不挂冠而去。 担任半年县长,来裕恂问心无愧,《治绍政绩》即是明证,其中有载:“起于民国十六年六月一日,止九月二十九日,任职仅六月,愤而去官。卸任审计,工资全无,还欠县府三千六百一十三元六角八厘三分。来氏已无半分积蓄,只好把积攒购买的沙地七亩、民田四亩和一间半房屋全部卖掉,清偿欠款。”当时还有僚属嘲笑他:“做官赔钱,不善敛财!” 不过,来裕恂为官清廉、两袖清风的做法赢得了绍兴百姓的口碑,有一个名叫周德垣的人专门写了一篇《来公雨生传》,详细记载来裕恂任期内的政绩,简单来说有以下几点:一是革除了征税上的舞弊,让商人免受盘剥之苦;二是为失业者创办贫民习艺所,使他们能够掌握一门手艺,有吃饭的本钱;三是兴修水利,让百姓免受洪涝之苦;四是要求街道两旁商铺不得占道经营,便利出行;五是给囚犯送衣服、扇子和痧药,亲自到狱中做教育感化工作;六是办好小学,设置师范学校,提倡乡间办学。其他公益事业,来县长也是尽其所能,捐俸维持。 惺惺相惜的鲁迅学友 当年,来裕恂与鲁迅同期留学日本,彼此熟识,回国后还互有交往,《鲁迅日记》曾有4处关于他的记载:1914年2月2日“午后来雨生至部来访”;2月3日“上午来雨生至部来访,为保任惟贤、任陛两人,均萧山人”;3月9日“得雷【来】雨生招饮柬”;4月6日“汤聘之持来雨生绍介信来属为作保,以适无印章,转托沈商耆保之”,来裕恂所托作保诸事,鲁迅均予以圆满解决。 来裕恂是位正直饱学之士,擅长诗文骈俪之作,共创作古今体诗2400余首,印有《匏园诗集》。此外,来氏所编的《匏园诗集续编》,也为鲁迅小说里“孔乙己”这个名字来源找到了实物答案。据悉,来裕恂生活穷窘,时常买不起纸,便拿小学生写过的描红纸翻过来写诗,描红纸上印着“上大人、孔乙己、化三千、七十士……”等笔画简单的字,来氏无意间保留的这一习惯,成为鲁迅创作小说集《呐喊》的一个很好素材。 抗战胜利后,来裕恂担任萧山县志馆编纂,倾其所学,著书写志,在艰苦条件下独立完成一部15卷70余万字的《萧山县志稿》,成为萧山最后一部民国志书。 |

| 作者:通讯员 顾鹏程 编辑:陈文华 |

| 绍兴网版权与免责声明: ① 凡本网注明“稿件来源:绍兴网(包括绍兴日报、绍兴晚报)”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属绍兴网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:绍兴网”,违者本网将依法追究责任。 ② 本网未注明“稿件来源:绍兴网(包括绍兴日报、绍兴晚报)”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:绍兴网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与绍兴网联系。 |